こんにちは、くどけんです。

子供の学習用に、机を子供と一緒にDIYで自作しました。

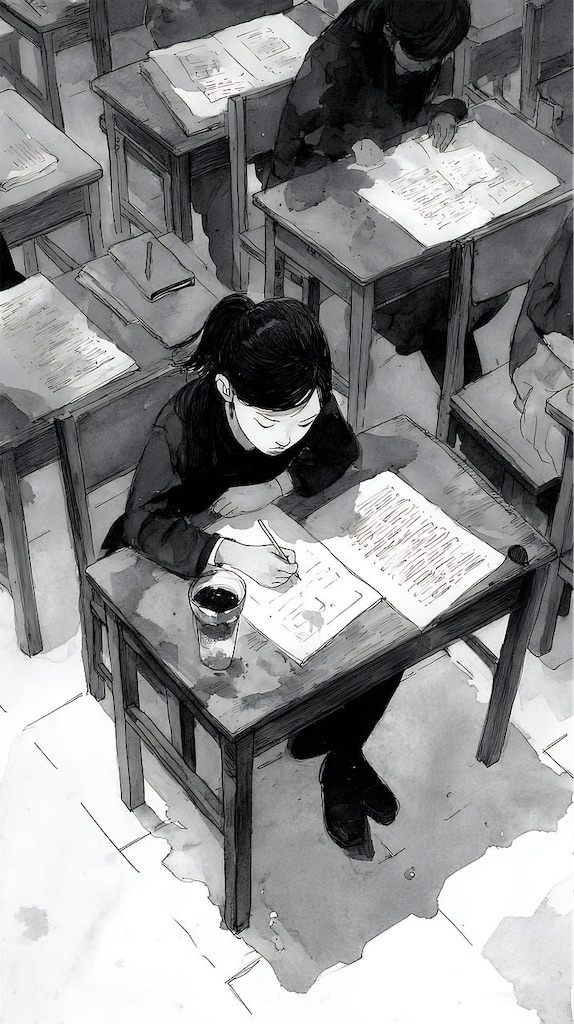

作ってみて実感したのは、学習環境の本質は「高機能」ではなく、続けたくなる愛着と、集中を阻害しない余白だということです。

今日は「なぜ“何も無いただの机”にしたのか」をまとめます。

学習環境の土台は「愛着」

大人にも当てはまりますが、人は与えられた物より、努力して得た物に愛着が湧きます。子供ならなおさらです。

机は学習の土台で、毎日触れる相棒。だからこそ、自分(家族)で手をかけたというストーリーが、座る理由になり、継続の後押しになります。

子供サイズの最適解は「作る」が早い

市販にも良品はありますが、高さ・奥行き・色を「いまの子供」にぴったり合わせるのは難しく、価格も高くなりがちです。

今回は座面高と肘の高さに合わせて天板高を調整し、奥行きは浅め(=視界に入る情報を減らす)に設計。部屋の雰囲気に馴染む色に仕上げました。

こういう微調整は、DIYの強みだと感じます。

“何もない”は最強の機能

子供用学習机は、便利そうな機能が盛りだくさん。でも、引き出しの多さ=散らかる口実になりがちです。

キャラクター装飾は気分を上げてくれる一方で、学習の意識を奪うノイズにもなります。

結論、「何も無いただの机」こそ最強。置くのはノートと筆記具、以上。視界に入る情報を減らすほど、集中は深く・回復は早くなります。

フリーアドレス的・学びの場づくり

我が家では、今回の机を含めてフリーアドレス的な学習環境を実験中です。

固定の「勉強部屋」を作るのではなく、気分や科目で場所を選べるように配置。

まだ検証段階ですが、気分転換がしやすく、取り組みの腰が軽くなった印象です。

「座りたい」と思える席を増やすのも、十分な学習支援だと感じています。

まとめ:余白が、集中を生む

子供の学習環境で大切なのは、続けたくなる愛着と、気を散らさない余白。

高機能であるほど良いわけではなく、むしろ「何もない」が最高の機能になる場面があります。

手をかけたただの机——それが、いちばん遠くまで学びを運んでくれるはずです。

それでは、また!